公益社団法人 日本柔道整復師会

匠の技伝承プロジェクト(富山県の活動)

令和6年度 第4回指導者養成講習会

【フォローアップ講習オンライン】 肩甲上腕関節脱臼

日 時:令和7年2月9日(日)13時開会・16時閉会

場 所:接骨会館3階会議室(各社団オンライン受講方式)

学術部員 久水 嘉智

匠の技指導者講習会が日整と各都道府県を結び WEB開催されました。今回はフォローアップ講習として肩甲上腕関節脱臼の整復・固定 及び超音波観察の復習回でした。

式次第に沿って行われ、長尾淳彦日整会長が挨拶をされ、次いで森川伸治日整副会長の挨拶、徳山健司日整学術教育部長から趣旨説明がありました。

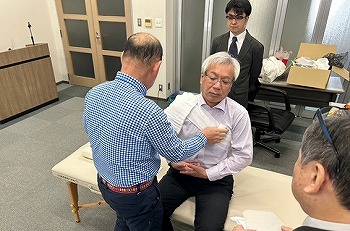

1、整復・固定施術技術実習が講師の山口登一郎先生により行われました。内容は肩関節の解剖学、肩甲上腕関節脱臼の分類、整復法・固定法の再確認、座学、実習。整復時の注意

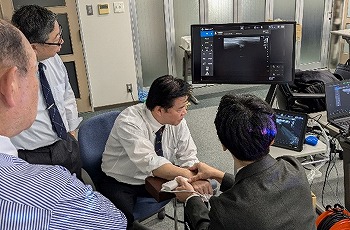

2、超音波観察装置取扱技術実習が講師の小野博道先生よりエコー観察方法の再確認、座学、実習が行われました。

富山県は超音波装置取扱の実技があり磯谷会員が的確に部位を捉え、映し出す姿を目の当たりにし、超音波観察の優位性を感じた時間でした。

オンライン受講方式でしたが画面からも各社団の学びに対する熱意が伝わる講習会でした。

最後に金子益美理事から総評と閉会の辞があり、第4回指導者養成講習会フォローアップ講習が終了しました。

第11回匠の技伝承プロジェクト(橈骨遠位端骨折)

日 時:令和6年11月10日 午後1時~午後3時30分

場 所:接骨会館3階会議室(各社団オンライン受講方式)

学術部員 藤森和則

第11回 匠の技指導者講習会が日整と各都道府県を結び WEB開催されました。今回からフォローアップ講習となり、テーマは橈骨遠位端骨折の整復・固定 及び超音波観察の復習回でした。

式次第に沿って行われ、竹藤敏夫日整副会長が代理挨拶をされ、次いで森川伸治日整副会長の挨拶、徳山健司日整学術教育部長から趣旨説明がありました。

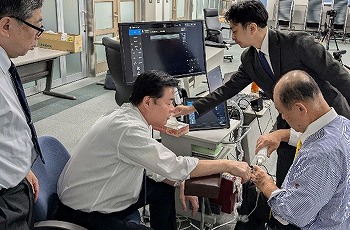

1、整復・固定施術技術実習が講師の山口登一郎先生により行われました。内容は整復・固定法の再確認、座学、実習。整復時の注意、固定はキャストライト固定とクランメル副子固定の2種類が座学、実習されました。

2、超音波観察装置取扱技術実習が講師の小野博道先生よりエコー観察方法の再確認、座学、実習が行われました。

3、質疑応答ではエコー観察の際でのプローブ操作等の質問等がありました。

最後に金子益美理事から総評と閉会の辞があり、第11回匠の技伝承プロジェクトフォローアップ講習が終了しました。

令和6年度 第1回日整「匠の技」技術講習会【動画について】

日 時:令和6年7月21日 9:00~13:00

場 所:接骨会館 3階会議室

匠の技指導員長 原 誠

7月21日開催の日整「匠の技」技術講習会には、多数の会員参加を頂きありがとうございました。

(公社)日本柔道整復師会では会員の技術平準化を目指し、令和6年度より「匠の技」技術講習会を各県単位で開催しています。今回はその第1回として(公社)富山県柔道整復師会が主催し、橈骨遠位端骨折について講習会を行いました。来年度以降もテーマ別に開催する予定です。

今回の講習会で放映した日整「匠の技」技術講習会に関する動画は以下のアドレスで、Youtubeにて公開していますので、今回講習を受けられなかった会員にもご覧頂きたくご案内いたします。

以下の動画は、日整が日本の伝統医療「柔道整復術」として継承されてきた骨折・脱臼等の徒手整復術を後世に伝承する事と、施術における技術の平準化を目的として作成されたものです。特に整復固定については、この動画以上の技術をお持ちの先生方が多数と存じますが、骨折・脱臼の施術を行う機会が減っている現状でもありますので、今一度技術の復習との観点で御覧いただければ幸いです。

| 橈骨遠位端骨折会員研修用標準テキスト掲載動画 | |

|---|---|

| 整復・固定 | URL |

| 固定材料の作成法(重要ポイント) 3分 | https://youtu.be/4TFB1Hk6qaA |

| 基本施術(一連施術確認) 7分 | https://youtu.be/62uRIlVfSHQ |

| 整復における重要ポイント(重点説明) 4分 | https://youtu.be/956QpKQJHeA |

| 参考動画(助手の位置と肢位) 2分 | https://youtu.be/zup18KA_YpY |

| 超音波観察 | URL |

| 基本操作確認(超音波基礎研修動画) 40分 | https://youtu.be/PIrNjKDyC0U |

| 橈骨遠位端の観察法 3分 | https://youtu.be/6hRasLG-0fE |

| 超音波による抽出法 4分 | https://youtu.be/m1PknYk2B2w |

| 橈骨の掌側から描写する際の注意点 1分 | https://youtu.be/d5mGCxQNqOY |

| 尺骨の観察法 1分 | https://youtu.be/vThz9v4VziA |

第10回 匠の技伝承プロジェクト(足趾の骨折・脱臼)

日 時:令和6年2月11日(日)午後1時~

場 所:接骨会館 3階会議室

学術部員 藤森和則

匠の技指導者講習会が日整と各都道府県を結びWEB開催されました。

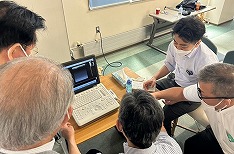

今回のテーマは足趾の骨折・脱臼の整復・固定及び超音波観察でした。足趾の骨折・脱臼には種々ありますが、今回は①第5中足骨骨折・いわゆる下駄骨折、短腓骨筋による裂離骨折、②第5趾骨折、脱臼の2パートに分けて、整復法・固定法や超音波観察装置での観察手順について研修を受けました。(詳細は柔整とやまをご覧ください。)

第9回 匠の技伝承プロジェクト (手指の骨折・脱臼)

日 時:令和5年11月5日(日)午後1時より

場 所:接骨会館3階会議室

匠の技指導員 原 誠

匠の技指導者講習会がWEB開催されました。 今回のテーマは手指の骨折・脱臼整復・固定及び超音波観察でした。印象的だったのは、PIP関節損傷で掌側板損傷や亀裂骨折を伴う場合、内出血が手綱靭帯に浸潤し伸展制限を引き起こす可能性が高いので、従来の軽度屈曲位固定ではなくMP関節90度・PIP関節とDIP関節伸展位(0度)で固定することでした。来年度以降会員向けの講習会開催が予定されていますので、ご参加頂きますようお願い申し上げます。

匠の技伝承プロジェクト 2022年度第2回指導者養成講習会

匠の技指導者 前原 征一

日時:令和3年11月28日(日) 会場:接骨会館

匠の技 伝承プロジェクトも2年目を迎え、本格的な指導者養成講座となり身の引き締まる思いで参加しています。昨年4回の講習会を受講し、大野会員・原会員は日整会館に赴き、養成講座の評価を受けてきました。【指導者評価確認要領】 評価確認方法について

【実技評価ポイント解説】 重点部位 橈骨遠位端骨折・肩甲上腕関節脱臼 整復・固定技術

【エコー画像描出操作】エコー画像描出

【合同実技実習】 固定材料作り・実習・評価確認シミュレーション

【指導者評価確認】 整復固定操作と超音波画像描出の評価確認

上記が日整水準を満たしているかの確認を受け、富山県柔道整復師会会員に「匠の技 伝承プロジェクト」を理解していただき、全会員が順次受講していただく準備をしています。会員の皆様に、より良い講習会ができるよう自己研鑽を積みたいと思っています。

|

|

|

|

第4回匠の技伝承プロジェクト

匠プロジェクト委員 原 誠

第4回匠の技伝承プロジェクトがオンラインで開催され、前原会員・大野会員・高崎浩会員・自分(原)の4人が県接骨会館3階で受講しました。今回は顎関節脱臼がテーマで整復肢位や整復法及び固定についての習得と膝関節周囲のエコー撮影の講義でした。

顎関節脱臼整復法には口内法と口外法があり、今回は前方脱臼を前提とした背臥位口外法の修得とのことでしたが、メンバーからもあまりやったことがない整復法だとの声があり、新鮮な気持ちで臨みました。学術部の河合優部長と柴田成人理事・中邑克信理事も参加され、柴田理事をモデルに整復動作の研修を行いました。固定法は綿包帯による投石帯固定と既製品のバンデージによる固定を実際に行いました。今後、富山県会員向けに研修会が実施されるので、それまでにこの方法の注意点を解説しながら整復動作を再現できるよう自己訓練に励まなければと思いました。顎関節はエコー観察に不向きであることから超音波観察装置による研修は膝関節の観察で、大腿四頭筋腱長軸画像と膝蓋靱帯長軸画像及び内側側副靱帯長軸画像の描出を行いました。超音波観察装置は骨観察だけでなく靱帯や筋肉や腱などの軟部組織観察にも有用ですので、講習会の参加や機器の購入をお勧めします。

このプロジェクトは、会員に広く伝える事を目的とした講習会であることを意識して、講義する立場になる為により知識と技術の研鑽に励んで行こうと思いました。

|

|

|

|

第3回匠の技伝承プロジェクト

砺波ブロック 大野 重浩

日時:令和3年11月28日(日) 会場:接骨会館

3回目を迎える匠の技伝承プロジェクトは足周辺の骨折の整復・固定(腓骨下端部の骨折)と足関節周辺の超音波観察(腓骨及び前距腓靭帯)でした。下腿骨骨折の最も重要なポイントは固定にあります。血行障害、神経障害を考慮し踵周囲に、いかに負担をかけず固定を行えるかがポイントとなります。日整基準の方法では金属副子を患者の足に合わせ踵の形、足底アーチを考慮しながら作成します。次に金属副子と下腿部の間に、脱脂綿とガーゼで作成した緩衝材を巻き、前足部、下腿近位部を固定する。あとは足関節両果部をボール副子で固定し、足関節部、下腿全体の順に包帯固定を施します。私も若い頃、師匠の下で下腿部の金属副子を作成した際に、踵の形がなかなか上手く作れなかった覚えがあります。初めての方は患者さんの足にあった副子の作成が重要です。超音波観察において腓骨は簡単に見えると思いますが、前距腓靭帯は中々難しいかも知れません。特に損傷した靭帯はどれが靭帯なのかよく判りません。まずは健側の腓骨、距骨その間にある前距腓靭帯を観察し、患側の腓骨、距骨が健側と同じように見えるように描出して靭帯の変化及びドプラー反応を比較した方が良いと思います。靭帯が損傷した状態は多くの方が想像する紐が切れた状態ではなく、靭帯部分の線上高エコー(靭帯の横線)が消失しボヤボヤして膨れた状態に見えます。また太っている方、痩せている方、以前に同部位を怪我した方等、人によって見え方が違う事が多いので、実際に観察器を操作して慣れるしかありません。今後、県内での匠の技伝承プロジェクト、超音波観察 |

|

|

|

第2回匠の技伝承プロジェクト

高岡ブロック 高崎 浩

幸いにも研修時代から多くの骨折、脱臼を診させて頂きました。自分が整復経験したこと、更にもっとより多く経験がある父親のアドバイスを受けたうえで2002年より日本柔道整復接骨医学会、北信越学会、県の学術研修会等、これまで30回以上の発表を行った次第です。この事が評価されたのか、一昨年日本柔道整復師会から学術会長賞を頂き、私自身も発表に一区切りつけようという思いでいました折、当時の井田学術部長から「日整が主催する匠の技伝承プロジェクト指導者講習会に参加してもらいたい」という依頼を受けました。何度も辞退を申し上げたのですが、吉村会長からも熱心にお誘い下さり、大変恐れながら、引き受けさせて頂いた経緯であります。さてコロナ自粛期間を経て、令和3年9月28日よりオンラインという形で、講習会がスタートし、私の責任担当は11月7日の第2回大会でありました。疾患は「肩(肩甲上腕」関節脱臼)です。当該脱臼はご存じのように、全脱臼中、50%の発生率で、接骨院にも多く来院し、私自身も数多くの症例遭遇があります。しかしながら整復法も多種多様で、今回の講習会は「脱臼治療における視野拡大にはよい機会」でありました。

このプロジェクトが今後どのような形で進んでいくのかは分かりませんが、まずは残されている6回の講習をしっかり受講し、自分にとって実のあるものにしていきたいと思ってます。

|

|

|

第1回匠の技伝承プロジェクト

高岡ブロック 前原 征一

『柔道整復術公認100年記念』で匠の技伝承プロジェクトが日本柔道整復師会主催で行われることになりました。富山県から砺波ブロック・大野会員、新川ブロック・原会員、高岡ブロック・高崎 浩会員、あと私の4名で受講することになりました。期間は2年8回の講義を受講します。本来であれば、東京開催ですが新型コロナウィルスの影響でZOOMを活用して、富山県柔道整復師会館で開催される運びとなりました。第1回のテーマは前腕骨遠位端骨折で、超音波観察装置(エコー)実技研修、整復・固定の実技講習がwebで行われました。私自身、「いまさら、骨折・脱臼の整復固定?」と、心の片隅で思っていましたが、日整が掲げる「日整基準」(いつでも・どこでも・だれもが基準を満たす施療が受けられる)を聴き、忘れていたものを思い出した気がしました。それは、柔道整復師の既得権域である骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷、です。

先人の柔道整復師が勝ち得た権域を私達で途絶えてはいけない。「患者が来なくても常に知識だけは身につけておけ」私の師がよく言うセリフです。今からも続く柔道整復業の「日整基準」に研鑽を積み上げたいと思っています。

|

|

都道府県エコー初心者基礎研修会

日時:令和3年7月18日(日)午後1時30分~2時30分(60分)

会場:富山電気ビル大ホール

開催方法:WEB(オンライン)開催

内容:(超音波の基礎知識、特色)

出席106名(会員101名)

|

|

|

|

匠の技伝承プロジェクト 指導者養成講習会開校式

日時:令和3年7月11日(日)午後1時より 会場:柔道整復師会会館3階会議室

「匠の技プロジェクト指導者養成講習会開校式」が開催されました。冒頭に河合学術部長が挨拶をされ、公益社団法人日本柔道整復師会工藤会長、三橋副会長の挨拶がWEBで行われました。 |

|

|

|